Posidonia oceanica (L.) Delile

Phylum: Tracheophyta Sinnott, 1935 ex Cavalier-Smith (1998)

Classe: Liliopsida Batsch (1802)

Ordine: Najadales Bercht. & Presl J. (1820)

Famiglia: Potamogetonaceae Bercht. & Presl J., 1823

Genere: Posidonia K.D. Koenig

Descrizione

Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 è una pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo, appartenente alla famiglia delle Posidoniacee (Angiosperme Monocotiledoni). Ha caratteristiche simili alle piante terrestri, ha radici, un fusto rizomatoso e foglie nastriformi lunghe fino ad un metro e unite in ciuffi di 6-7. Fiorisce in autunno e in primavera produce frutti galleggianti volgarmente chiamati "olive di mare". Forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole importanza ecologica, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo ed esercitando una notevole azione nella protezione della linea di costa dall'erosione. Al suo interno vivono molti organismi animali e vegetali che nella prateria trovano nutrimento e protezione. Il posidonieto è considerato un buon bioindicatore della qualità delle acque marine costiere. I rizomi, spessi fino ad 1 cm, crescono sia in senso orizzontale (rizomi plagiotropi), sia in senso verticale (rizomi ortotropi). I primi, grazie alla presenza sul lato inferiore di radici lignificate e lunghe fino a 15 cm, ancorano la pianta al substrato mentre i secondi, incrementando l’altezza, hanno la funzione di contrastare l’insabbiamento dovuto alla continua sedimentazione[2]. I due tipi di accrescimento danno luogo alla cosiddetta matte, una formazione a terrazzo costituita dall’intreccio degli strati di rizomi, radici e dal sedimento intrappolato. In questo modo le posidonie colonizzano un ambiente difficilmente utilizzabile dalle alghe a causa della mancanza di radici. Le foglie nascono dai rizomi ortotropi, sono nastriformi, di colore verde brillante che diventa bruno con il passare del tempo. Raggiungono la lunghezza di circa 1,5 m, sono larghe in media 1 cm e presentano da 13 a 17 nervature parallele. Gli apici sono arrotondati e spesso vengono persi per l'azione del moto ondoso e delle correnti. Sono organizzate in fasci che presentano 6 o 7 foglie, con le più vecchie che si trovano all'esterno e le più giovani all'interno e vengono suddivise in tre categorie: Foglie adulte: presentano una lamina con funzione fotosintetica e da una base separata dal lembo fogliare da una struttura concava detta "ligula"; Foglie intermedie: sono prive della base; Fogli giovanili: sono convenzionalmente di lunghezza inferiore ai 50 mm. In autunno la pianta perde le foglie adulte più esterne, che diventano di colore bruno e sono fotosinteticamente inattive e durante l'inverno vengono prodotte le nuove foglie. P. oceanica si riproduce sia sessualmente sia asessualmente per stolonizzazione. La riproduzione sessuale avviene mediante la produzione di fiori e frutti. I fiori sono ermafroditi e raggruppati in una infiorescenza a forma di spiga, di colore verde e racchiusa tra brattee fiorali. L'asse floreale si attacca al rizoma al centro del fascio. Il gineceo è formato da un ovario uniloculare che continua con uno stilo e termina con lo stigma; l'androceo è costituito da tre stami con antere corte. La fioritura è regolata da fattori ambientali (luce e temperatura) e da fattori endogeni (età e dimensione della pianta) e avviene in settembre - ottobre nelle praterie più vicine alla superficie del mare, mentre è spostata di due mesi nelle praterie più profonde. Il polline all'interno dell'antera è di forma sferica, ma diventa filamentoso appena viene rilasciato in acqua. Non sono presenti meccanismi di riconoscimento tra polline e stigma che prevengano l'autofecondazione. L'impollinazione è idrofila e può portare alla formazione dei frutti, sebbene alcuni abortiscano prima della maturazione che avviene dopo sei mesi. Una volta maturi, i frutti si staccano e galleggiano in superficie. Il frutto, leggermente carnoso e chiamato volgarmente "oliva di mare", è simile ad una drupa e presenta un pericarpo poroso e ricco di una sostanza oleosa che ne permette il galleggiamento. Quando marcisce viene liberato un seme, rivestito da una membrana sottile ma privo di un vero e proprio tegumento[5], che cade sul fondo e se trova le adatte condizioni di profondità, stabilità e tipo di sedimento germina e da origine ad una nuova pianta. Affinché la piantina possa attecchire è necessario che trovi un substrato umificato. L'umificazione consiste nella degradazione dei detriti vegetali, quindi la pianta può impiantarsi in "suoli" precedentemente colonizzati da altri vegetali, quali macroalghe o altre fanerogame. Si genera così una vera e propria successione ecologica in cui posidonia rappresenta l'ultimo stadio successionale. La germinazione comincia con l'emissione di una piccola radice bianca dal polo radicale e di una fogliolina dal polo apicale. Con la riproduzione sessuata la pianta colonizza nuove aree, diffonde le praterie in altre zone e garantisce la variabilità genetica. La stolonizzazione, che permette l'espansione delle praterie, avviene invece mediante l'accrescimento dei rizomi plagiotropi, che crescono di ca. 7 cm/anno e colonizzano nuovi spazi. Un alto accumulo di sedimenti e la diminuzione dello spazio a disposizione per la crescita orizzontale, stimola la crescita verticale dei rizomi, formando così la matte. L'accrescimento verticale dei rizomi porta alla formazione di una struttura chiamata matte, costituita da un intreccio di rizomi morti e radici tra i quali resta intrappolato il sedimento. Solo la parte sommitale di queste strutture è formata da piante vive. La formazione delle mattes dipende in massima parte dai ritmi di sedimentazione; un'alta velocità di sedimentazione può portare ad un eccessivo insabbiamento dei rizomi e quindi al loro soffocamento; al contrario, una sedimentazione troppo lenta può portare allo scalzamento dei rizomi ed alla regressione della prateria. Poiché la velocità di decomposizione dei rizomi è molto lenta essi possono rimanere all'interno della matte anche per millenni. La matte ha un ritmo di crescita molto lento: il suo accrescimento è stato stimato in circa 1 m al secolo. Come tutte le fanerogame marine, la posidonia ha evoluto una serie di adattamenti morfologici e fisiologici atti a permetterle la vita in mare. In molti degli organi è presente il parenchima aerifero, che facilita gli scambi gassosi in tutte le parti della pianta e che forma una fitta rete tra foglie, rizoma e radici. Le foglie sono prive di stomi ed hanno una cuticola sottile per facilitare la diffusione di ioni e CO2. Le posidonie sono in grado di assorbire i nutrienti anche per via fogliare. Spesso le piante vivono in un substrato soggetto all'anossia (mancanza di ossigeno). Per questo motivo le radici, oltre ad assicurare l'ancoraggio e l'assorbimento delle sostanze nutritive, fungono da riserva di ossigeno, prodotto per fotosintesi dalle foglie e trasportato dal parenchima aerifero. Come tutte le Fanerogame marine, anche la P. oceanica si è evoluta da Angiosperme che vivevano nella zona intertidale, al confine tra la terra e il mare, e che erano quindi in grado di sopportare brevi periodi di immersione in acqua. Quando l'impollinazione da anemofila è diventata idrofila, le piante hanno completamente abbandonato la terraferma. I primi fossili di posidonia (P. cretacea) risalgono al Cretaceo, circa 120 milioni di anni fa, mentre nell'Eocene, 30 milioni di anni fa, fece la sua comparsa la P. parisiensis. La crisi di salinità del Messiniano, avvenuta circa 6 milioni di anni fa nel Mediterraneo, ha provocato un abbattimento della diversità genetica in posidonia. Mentre prima esistevano sia ceppi in grado di vivere in condizioni locali di alta salinità sia ceppi capaci di vivere in bacini a salinità bassa, dopo la crisi questi ultimi sono scomparsi e sono stati selezionati solo quelli capaci di vivere a salinità elevate. All'interno dello stagnone di Marsala, le praterie si trovano in una zona che può raggiunge valori di salinità del 46-48‰. Linneo, nel suo "Systema Naturae", descrisse la specie chiamandola Zostera oceanica. Nel 1813 lo studioso Delile la rinominò Posidonia oceanica. Il genere Posidonia appartiene, secondo la maggior parte dei botanici, alla famiglia delle Posidoniaceae ma ci sono autori che la attribuiscono alle Potamogetonaceae[8], altri alle Najadaceae e altri ancora alle Zosteraceae. Anche per quanto riguarda l'ordine non vi è accordo tra gli studiosi. Secondo la classificazione Cronquist Posidonia apparterrebbe all'ordine Najadales, mentre secondo l'ITIS all'ordine Potamogetonales. La classificazione APG mantiene l'attribuzione alle Posidoniaceae ma assegna la famiglia all'ordine Alismatales e considera sinonimi i due ordini sopra citati.

Diffusione

Questa specie si trova solo nel Mar Mediterraneo; occupa un’area intorno al 3% dell’intero bacino (corrispondente ad una superficie di circa 38.000 kmq), rappresentando una specie chiave dell’ecosistema marino costiero. Un segnale inequivocabile dell’esistenza di una prateria di posidonia è la presenza di masse di foglie in decomposizione (dette banquette) sulla spiaggia antistante. Per quanto possano essere fastidiose hanno una notevole rilevanza nella protezione delle spiagge dall’erosione. Secondo la parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale") le foglie di posidonia spiaggiate sono da considerare rifiuti solidi e devono quindi essere smaltite. Secondo alcuni questo materiale vegetale potrebbe essere utilizzato per il compostaggio, ma ciò è attualmente vietato dall'allegato 1C della legge 748/84 (L. 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di "Nuove Norme per la Disciplina dei Fertilizzanti") che vieta l'uso di "alghe e piante marine" per la preparazione del compost. Sulle spiagge si trovano inoltre, e soprattutto in inverno, delle "palle" marroni formate da fibre di posidonia aggregate dal moto ondoso e dette egagropili.

Sinonimi

= Posidonia caulini (Kon.).

|

Stato: Greece |

|---|

|

Stato: Spain |

|---|

|

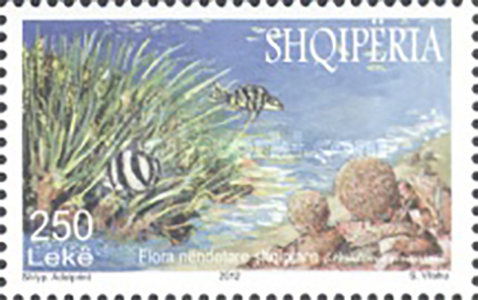

Data: 14/12/2012

Emissione: Flora sottomarina Stato: Albania |

|---|